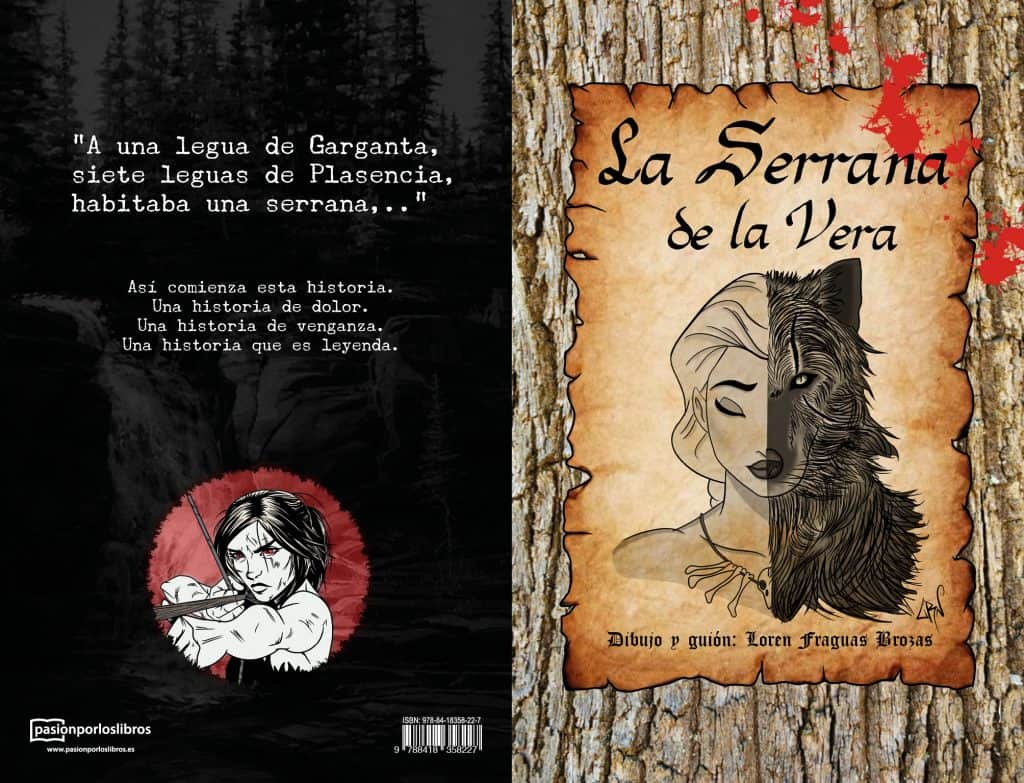

historia y leyenda de una indígena de la comarca de la Vera

Marino Franco nos venía anunciando que preparaba un corto que tenía a la Serrana de la Vera entre las protagonistas.

Y han presentado el trabajo en el Teatro Municipal-izado de la Felguera.

La Serrana y sus hazañas se ubican en la comarca verata cacereña. En Garganta de la Olla colocaron un busto de una hermosa joven con algunos atavíos que se relacionan con el mito, con la leyenda, con las obras literarias.

Porque de todo eso ha habido en relación a la Serrana, y seguramente que todas las versiones disímiles inspiradas en algo más anterior y antiguo.

El tiempo y el uso de los personajes, mitos, romances, y/o leyendas va adaptando y adoptando sus significados, y es lo que hace ahora Marino para trasladarnos a Isabel de Carbajal y su deshonra pública por el sobrino del obispo de Plasencia, a un presente de trata y prostitución.

De eso va el corto «La Serrana. Historia de putas«. Y cierra la trilogía de Marino Franco sobre violencias hacia las mujeres: primero fue “Mamá”, y luego “Lucía (No es NO)”.

Y en la presentación y coloquios con actrices y participantes, además de abundar en detalles del rodaje, se reforzaba el rechazo al esclavismo que ha supuesto y supone la prostitución, la trata de personas, la violación pagada.

Una performance a la entrada del teatro, con música y con una «carnicería» ofreciendo mujeres a variados precios, daba la clave antes de comenzar la proyección.

La intervención del nuevo alcalde de Langreo reforzaba el compromiso con los derechos de las mujeres, y el propio director Marino insistía en pararles los pies a los machistas, a los negacionistas de la violencia, a los proxenetas, a las extremas derechas que han asomado ya su pata fétida y maltratadora.

Antes, a primeras horas de esta tarde en la actividad política que hubo en el Bosque Atlántico-Botánico de Xixón, un catedrático jubilado cuyo hijo hace investigaciones sobre libélulas en la comarca de la Vera, compartía el comentario de las relaciones genéticas y culturales en la ruta que comienza en Asturias y sigue por Extremadura y más abajo.

Aseguraba incluso que el nombre de uno de sus pueblos en la comarca, Pasarón, podría proceder de una expresión asturiana como paxarón o pájaro grande. (aunque otras versiones le dan un origen prerromano).

Una relación cultural, incluso lingüística entre el asturiano y el castúo, que hace parecer naturalizada la historia de la Serrana verata en escenarios nalonianos.

Hay sin embargo otras interpretaciones posibles de la Serrana: ¿una defensora de los hermosos bosques de la Vera? ¿una heroína y bruja de las que no pudieron quemar?

Lópe de Vega y Vélez de Guevara fueron algunos de los autores que recrearon literariamente a la Serrana de la Vera.

Un escritor de la comarca de la Vera, Gabriel Azedo de la Berrueza, publicaba en 1667 un libro titulado «Amenidades, florestas y recreos de la provincia de la Vera Alta y Baja, en la Extremadura».

«Allá en Garganta la Olla, -en la Vera de Plasencia, salteóme una serrana, -blanca, rubia, ojimorena. Trae el cabello trenzado -debajo de la montera, y porque no le estorbara -muy corta la faldamenta. Entre los montes andaba -de una en otra ribera, con una honda en sus manos -y en sus hombros una flecha. Tomárame por la mano -y me llevara a su cueva: por el camino que iba -tantas de las cruces viera. Atrevíme y preguntéle -qué cruces eran aquellas, y me respondió diciendo -que de hombres que muerto hubiera. Esto me responde, y dice -como entremedio risueña: «-Y así haré de ti, cuitado, -cuando mi voluntad sea.»

En los últimos años durante la primera semana de agosto en Garganta la Olla se celebra el Día de la Serrana de la Vera.

Se recitan romances, se hacen representaciones, se sube a una de las cuevas de la hermosa sierra, junto a mercadillo medieval, museo rotatorio, y la representación de dos obras de teatro: «La taberna de la Emilia», y una segunda dirigida por Jesús Fernández, que representa la vida, los actos y la condena de La Serrana.

Si te pasas en verano por la Vera… ya sabes. Y si es en otra estación también. Te lo dice quien escribe esta nota, al que le nacieron en aquella comarca fértil.

Y en la escuela franquista nos hacían creer en la versión de la Serrana matahombres, obviando cualquier vestigio de rebeldía.

Y tal vez (pero esto es una especulación barata) en la expresión popular de “verato malo” pueda haber una transposición de esa rebeldía oculta, invisibilizada y reprimida (en el corto de Marino por inquisidores y monjas) de mujeres y hombres que pudieron ampararse en las sierras, las gargantas y su abundante frondosidad y fertilidad culinaria, contra los abusos de los señorones.

Javier Amor, nacido en Jaraíz de la Vera, funcionario-diplomático que estuvo en la Nicaragua agredida, y en el Iraq de la invasión yanqui, autor teatral, y también de una única novela, sitúa en ella a un protagonista ex cura, guerrillero en Nicaragua y Colombia, metido en España a agente del CESID, que se encaprichaba de la Serrana de la Vera.

Es otra versión, un panegírico emotivo y cachondón a la Serrana:

“Cepeda esperaba el coche de línea en aquella estación funcional, reciente y, sin embargo, ya impregnada de un olor a tabaco para siempre. Se hubiera salido al andén si no fuera por aquel diciembre crudo y lo refractario al frío que se había vuelto últimamente.

Tenía un libro en el regazo y las manos en los bolsillos del anorak. El primero yacía cómodamente reclinado preguntándose si por fin le abrirían y las segundas se calentaban de la reciente intemperie, maldiciendo la imprevisión de su dueño por carecer de guantes.

Atardecía y había corriente, porque la gente se olvidaba de cerrar las puertas opuestas que flanqueaban la sala de espera.

Pensó en tomarse un café pero le asustó la perspectiva de ahuyentar el sueño.

Pensó en tomarse una copa y lo desechó por dos motivos de peso: la mala fama que tienen los precios de estación y el temor, siempre acechante, de recaer de mala manera en la bebida; había almorzado con vino, así que por hoy era suficiente.

Estaba regresando del pueblo, después de no haber puesto los pies allí por mucho tiempo; se había visto forzado a ir tras recibir la noticia de que tito Enrique alistaba en serio las maletas para irse al otro barrio. El goteo de muertes de sus tíos avisaba a Cepeda de que los años pasaban imperceptibles pero inexorables.

Su primo Lolín le había acercado hasta aquella estación, la que mejor combinación tiene de toda la comarca, en una furgoneta de trabajo sin calefacción. Menos mal que aún le calentaba el corazón su cariñoso abrazo de despedida, mientras insistía sinceramente en quedarse hasta que llegara el transporte colectivo.

Se distrajo mirando los detalles de sobrio diseño y le parecía mentira que aquello fuese una estación de pueblo. Sí que habían cambiado las cosas desde los tiempos de La Verata.

Vicenta recorría el andén. Miraba alternativamente su reloj y el de la estación, como si de la concordancia de ambos dependiera la llegada del autobús retrasado. Fumaba con una cierta compulsión y las bocanadas que exhalaba parecían constantes al confundirse éstas con el vaho de un frío que, a juzgar por su vestimenta, no parecía afectarla. Se detuvo por enésima vez en la máquina expendedora de tabaco y repasó las marcas. Hizo luego lo mismo en la de bebidas refrescantes. Consultó en vano su teléfono móvil, caminó hasta el final del andén, volvió a asomarse a la calle, y acabó reprendiéndose por su impaciencia.

Hizo una pausa y reparó en una madre que sonaba los mocos a su hijita, quien intentaba en vano retroceder ante tan solícita agresión. Una mueca de ternura complacida le relajó brevemente las comisuras de los labios, para volver enseguida a su gesto impasible y hasta duro.

Iba a volver a las andadas impacientes cuando descubrió que no tenía ninguna prisa; sólo estaba aburrida.

Aburrida de la espera y de la madre que la parió, ambas tan cansinas. Su madre, sola en el pueblo desde que el matrimonio se separara, quien no perdía la oportunidad de hacer cada vez más cuesta arriba las visitas rutinarias de Vicenta, quejándose amargamente todo el tiempo de lo mal que la había tratado la vida. Vicenta se repetía que no volvería, pero regresaba porque le daba pena y también por solidaridad. Ella también se sentía frustrada y harta de la vida que le esperaba en la capital, compartiendo techo con su padre y la mujer de éste, sin trabajo fijo ni horizontes y con las ilusiones cada vez más menguadas al verse incapaz de independizarse por culpa de lo poco que ganaba su novio y lo nada que ganaba ella. Maldijo entre dientes a los especuladores del suelo y a los hipotecadores de pisos, trama venenosa asesina de sueños.

No le dolía el frío sino los pies, así que decidió entrar a sentarse en uno de los taburetes del bar y pedirse un cafelito que le aliviara la garganta, reseca de tabaco y hastío.

Cepeda miraba distraído la escenografía, cuando su vista se topó con una mujer joven que entraba en la sala de espera. Tampoco ella se molestó en cerrar la puerta pero él ni siquiera reparó en ello. Se quedó mirándola, embobado, antes de darse cuenta que no era el único que lo hacía. Y era lógico que la recién llegada atrajera todas las miradas: su estatura estaba muy por encima de la media extremeña; era metidita en carnes mollares y prietas sin ser gorda y andar no andaba, irrumpía.

A Cepeda se le vino a las mientes el mito de La Serrana de su tierra:

“vara y media de cintura,

cuarta y media de muñeca,

los cabellos que llevaba

a los zancajos le llegan”

Gastada la novedad de aquella altiva presencia, la gente volvió a sus asuntos. Cepeda por el contrario no la perdió de vista; percibió cómo el taburete del bar gemía bajo su peso y hasta se sintió celoso cuando el camarero la reconoció con su más obsequiosa sonrisa. Se acomodó buscando una perspectiva que le permitiera contemplarla a modo, aunque fuera por detrás. Al principio, por simple curiosidad, luego con cierto interés y por último, con delectación.

El camarero era un hombre de edad, calvo y con más moral que el Alcoyano: atendía en pleno invierno en mangas de camisa. Tras elogiar a Vicenta por lo buena moza que estaba hecha, le preguntó por su madre mientras le ponía el café. Sintiéndose obligado a seguir dando palique, el hombre volvió a la carga para inquirir, consecutivamente, si tenía trabajo y cuándo se casaba. Y se conoce que ahí metió la pata, porque Vicenta, pitillo en ristre, se giró en el taburete y le dejó con la palabra en la boca, mientras su vista recorría el vestíbulo, como si aquello fuera plaza conquistada.

Cepeda bajó los ojos, temiendo encontrarse con los de la chica y disimuló abriendo el libro. Dejó pasar unos instantes, fue alzando la vista lentamente y la contempló de frente. El reto de su cara se había transformado en un abandono distraído. Tenía el pelo muy negro y largo, la nariz pequeña y una boca grande rematada en morro sensual. El hombre sintió un leve escalofrío del que no era culpable la corriente.

De sopetón, los altavoces anunciaron la llegada del autobús, procedente de Cáceres.

Se produjo el revuelo apresurado de las recogidas y los viajeros fueron saliendo hacia el andén, salvo él, que esperó a que ella se levantara y atravesara el vestíbulo para verla caminar por última vez. Y la impresión que le produjo esta vez el desfile del portento fue mayor que el susto de los altavoces.

La gente se arremolinó en el andén junto al coche esperado, de suerte que casi impedía bajar a los que llegaban a destino. El chofer descendió también con el único propósito de echar un jarro de agua fría a la concurrencia: informó que habría quince minutos de parada, pero nadie se movió del sitio, no fueran a dejarles en tierra. El conductor cerró entonces la puerta delantera del vehículo y se fue a hacer sus necesidades, ante el enojo injusto de los viajeros. Vicenta contemplaba la jugada desde lejos y Cepeda la contemplaba a ella. Por eso pudo ver un mohín de impaciente disgusto en aquel rostro singular, ahíto de galanura y poderío.

La muchacha consumió la espera en diez paseos y dos cigarros, mientras Cepeda no se movió del sitio, mirando sin ser visto y evitando el contacto con los ojos de ella con el mismo escrúpulo con que lo haría un probo ciudadano neoyorquino. Maquinalmente, exhalaba mimético el vaho cada vez que ella expelía el humo de unos pulmones que él suponía debían estar perdidamente renegridos.

El coche fue reabierto para alivio de todos. Cuando le llegó el turno para entrar, Vicenta preguntó al conductor si los asientos eran numerados; lo eran, pero cada cual se sentaba a su aire, ya que no iba lleno.

Vicenta, como pudo en aquellas estrecheces, se acomodó junto a una ventanilla, con las rodillas pegando en el asiento delantero. Levantó el apoyabrazos e invadió ligeramente la butaca de al lado; nadie con dos dedos de frente se sentaría en ella habiendo plazas libres.

Pero se equivocaba.

Cepeda, que la seguía a seis viajeros de distancia, tuvo que tomar la decisión en cuestión de segundos.

Cuando uno se sienta en un transporte público al lado de una mujer que no es anciana, máxime si hay otros asientos libres, se corre el riesgo de ser tomado por un sátiro; uno se siente incómodo, como si violara los espacios más íntimos e íntimo era en este caso el espacio, pero por lo exiguo.

Haciendo acopio de un valor que estaba lejos de sentir, Cepeda musitó perdón y se sentó al lado de la joven, poniéndose como un tomate. Por fortuna, nadie podía verle los colores con la luz mortecina del bus y menos ella, que ni se dignó mirarle. Se limitó a darle un gruñido por respuesta mientras bajaba el apoyabrazos y se removía para dejar al intruso diez centímetros más de sitio, tratando de poner tapicería por medio para evitar roces inoportunos.

Vicenta se concentró en la ventana sudorosa, a través de la cual caía la tarde y se encendía la noche con la ayuda del alumbrado público. Más allá de la estación no se veía un alma; Vicenta empezó a pintar con un dedo en el vaho del cristal, y en esas estaba cuando el coche de línea arrancó. Como obedeciendo a una señal convenida, se repantigó (dentro de lo que cabe) para aprestarse a dormir, no sin antes abrirse el chaquetón de cuero negro para mitigar el calor que hacía en el moderno autobús climatizado.

En ese momento, Cepeda sufrió un acceso de cortesía, residuo de sus años pasados en la América española, y le dio las buenas noches en un tono tan compuesto y convencido, que Vicenta le miró extrañada con el rabillo del ojo. Pudo verlo sólo unos segundos. A la vez que Cepeda desviaba la mirada y emitía una tosecilla falsa, el conductor apagó las luces internas y el autobús quedó a merced de la tímida iluminación urbana de aquel pueblo, cabeza de partido judicial venido a más. Cuando el ómnibus hubo ganado la carretera general, se hizo la oscuridad.

Antes de sobrevenir ésta, Cepeda había tenido tiempo de mirar de reojo los espléndidos muslos, apretados bajo un pantalón negro que parecía de lycra. Qué exageración; uno suyo vale por dos míos, pensó. Cuando la mujer, para acomodarse, se abrió el negro chaquetón de cuero ligero, pudo vislumbrar aquel pecho opulento que pugnaba con la blusa blanca, rindiéndola por las aberturas interbotones.

No importaba la luz apagada. Había visto bastante, e incluso demasiado. Cuando se cercioró de que su vecina tenía los ojos bien cerrados, la miró abiertamente en medio de un desasosiego que le cerraba la garganta: sólo se veía el blanco de la blusa y el reflejo en una cara desdibujada por la falta de luz. Luego su vista se acostumbró a la oscuridad y pudo asomarse a aquel rostro tan próximo: junto a él yacía una mujer hermosa y deseable cuyas facciones se relajaron por un momento, adquiriendo una fugaz delicadeza, lejos de aquella imagen de mujer de armas tomar con la que, al parecer, se defendía.

Tratar de mirarla por dentro le traía a Cepeda recuerdos que, no pudiendo olvidar, necesitaba apartar de su cabeza para no naufragar.

Se dejó de quimeras y volvió a lo tangible: contempló de nuevo las generosas proporciones de su vecina, mientras su Eros sublevado valoraba más la calidad presentida que la evidente cantidad. Y mientras él ardía, ella dormía.”